「今すぐ決めてください。」

その瞬間、頭が真っ白になり、言葉が出てこなくなる。即答を求められるたび、自分が遅いのではないか、能力が低いのではないかと不安になってしまいます。

しかし、それは本当に「無能」なのでしょうか?

ストーリーで振り返る──囲碁の長考の時代

昭和の囲碁対局では、一手に数十分、時には一時間以上をかけることもありました。

静かな対局室で、プロ棋士たちは盤面を見つめ続け、じっくりと次の一手を熟考していました。観客も、その沈黙を尊重し、静かに見守っていました。

その「長考の時間」は決して無駄ではなく、深い読みと戦略の証でした。

誰もが「考える時間こそが勝負の質を決める」と信じる文化の中で、棋士たちは最善手を探していたのです。

時代が変わり、ビジネスシーンでは「即決・即断・即実行」が求められるようになりました。しかし「熟慮する時間がない」という新しいプレッシャーが生まれました。スピードは効率を与えた代わりに、「深く考える余裕」を奪ってしまったのかもしれません。

相手のスピード感についていけない時に対処する──7選択肢

スピード感の差に直面したとき、選べる行動は一本道ではありません。むしろ複数の選択肢が存在し、その中で自分に合う行動を選ぶことができます。

Move 1:とりあえず相手のペースに合わせて、後で調整する作戦 ※クリック

急いで決めた後で、時間をかけて見直せば大きな失敗は防げる。まずは流れを止めないことが大切だと考える姿勢です。

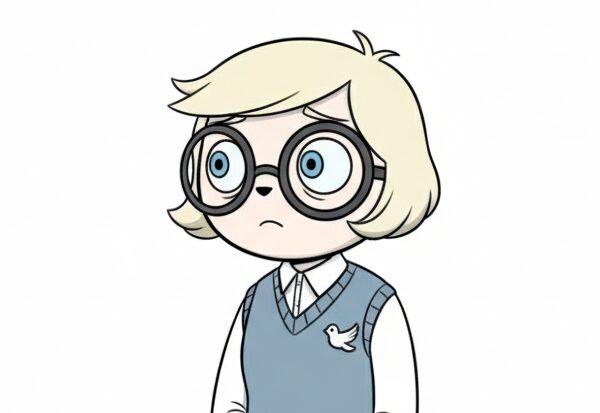

ふわりマモル

「まあ、とりあえず決めてから後で微調整すれば、大きな問題は避けられると思いますよ。」

Move 2:事前に選択肢を準備して、即答の負担を減らす準備型 ※クリック

あらかじめ複数の選択肢を用意しておけば、急がれてもすぐに対応できる。情報収集と事前準備こそが、スピード勝負のカギと考えます。

てくてくトマリ

「事前に選択肢を用意しておけば、急がれても慌てずに答えられますから…準備が大事です。」

Move 3:判断の猶予を交渉して、必要な時間を確保する交渉型 ※クリック

質の高い判断には時間が必要だと主張し、相手に猶予を求める。無理に急いで失敗するより、適切な時間をもらう方が双方にとって利益があると考えます。

かちりオルド

「適切な判断には適切な時間が必要です。猶予をいただくことは、責任ある行動ですよ。」

Move 4:即答と保留を分けて、優先順位を明確にする振り分け型 ※クリック

すべてを即答する必要はない。重要度に応じて「今すぐ決める」「後で考える」を明確に分類し、自分のペースを守ろうとします。

ぴかぴかエクラ

「全てを即答する必要なんてない!重要なものだけ今決めて、残りは後でいいんだよ。」

Move 5:後追いで必ず補足し、考える時間を確保する補完型 ※クリック

その場では簡潔に答え、後から詳しい説明を追加する。即答のプレッシャーをかわしながらも、質を担保する柔軟な姿勢です。

ひらっとイデア

「とりあえず答えておいて、後から詳しく補足する。その場と後日のバランスを取ればいいかも。」

Move 6:文化差を説明して、理解を求める教育型 ※クリック

スピード感の違いは文化や価値観の違いであり、どちらが正しいわけではない。相手に理解を求め、双方が歩み寄る姿勢を示します。

がちがちドア

「これは文化の違いですから…お互いに歩み寄れば、きっと理解し合えるはずです。」

Move 7:自分のペースを貫き、質で勝負する信念型 ※クリック

スピードより質が大切。急いで失敗するより、時間をかけて最善を尽くす方が長期的には価値があると信じ、自分のスタイルを貫きます。

びゅんシタテ

「スピードより質!焦って決めて後悔するより、じっくり考えて最善を選ぶ方が絶対いいです。」

哲学的問いかけ──速さを競う社会に深みはあるか

スピードを手に入れた私たちは、その代わりに「熟慮の深さ」を失いました。

では意思決定における価値は、どこに宿るのでしょうか?

- 「即断即決」を美徳とする文化は、本質的な判断力を育てているか?

- 速さと深さ。あなたはどちらを選びますか?

囲碁はただの過去のゲームではありません。それは「時間をかけて考える文化」を象徴していたのです。

スピード感の差への対処と相手への伝え方

そもそも待っている間に、「自分が遅い」「能力が低い」と不安になる時間は無駄かもしれません。

色々なアプローチはありますが、そもそも「速さ ➡ 優秀」というわけではありません。深く考えすぎず、まずは自分ができる範囲のことをしていけばいいかと思います。

どうしてもスピード感の差が耐えられなければ、次に会った時にしっかりと自分のペースを伝えてみるのも1つかもしれません。

その時の伝え方、気持ちの持ち方としては次の本が参考になるかもしれません。

まとめ─同じ時間でスピード感の差をどう受け取るか

遅さとは「前提の選び方」にすぎません。

考える時間を「価値」と呼べるなら、私たちの判断の質は深まるはずです。

経営学者ピーター・ドラッカーはこう書いています。

「大切なのは、正しいことをすることであって、早くすることではない。」

スピード感の差を劣等感と思うか、それとも質の証と思うか。選択は、あなたに委ねられています。