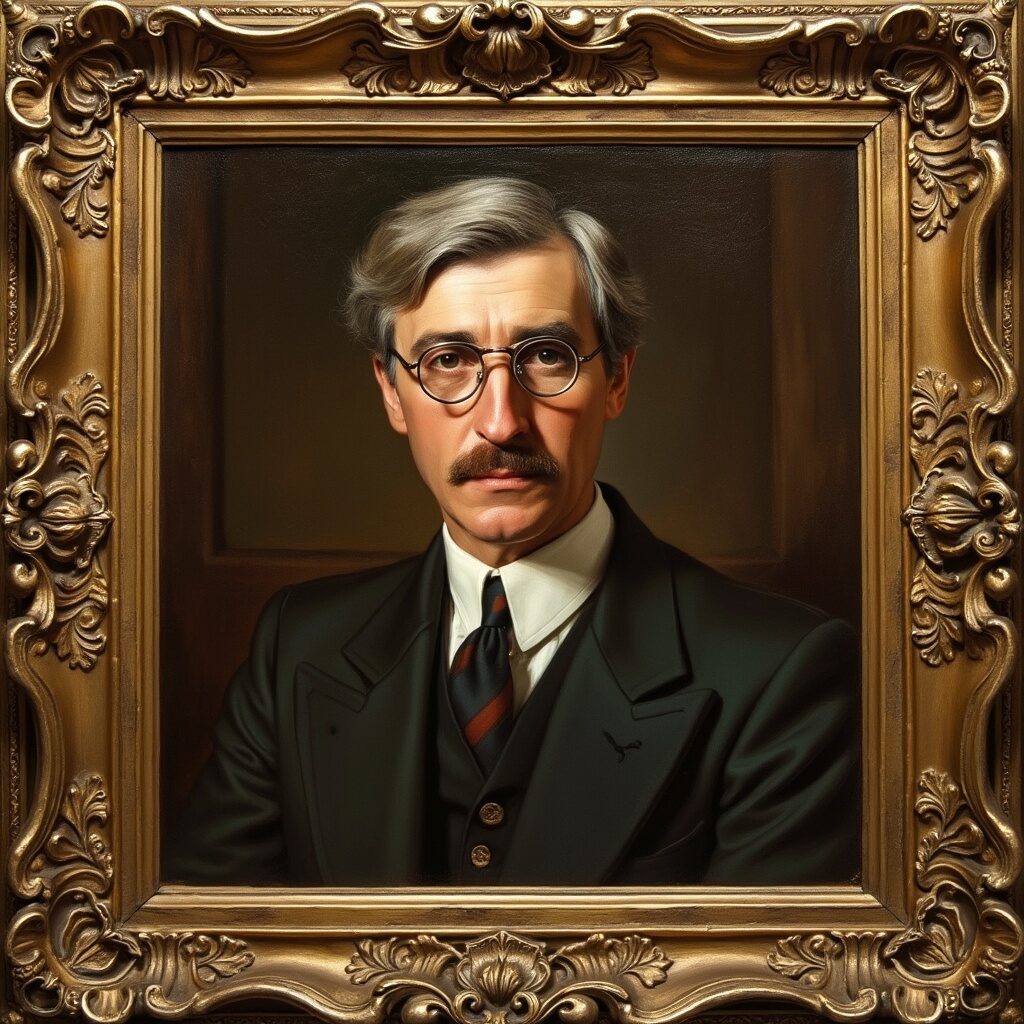

ジョン・デューイ(1859年10月20日-1952年6月1日)は、アメリカを代表する哲学者・教育学者・社会改革者です。その思想は「成長する庭としての教育」と表現され、人間の経験を土壌とし、民主主義という温かい環境の中で、思考と行動が調和的に育つ場を創造しようとしました。デューイは、教育の現場を生きた実験室として位置付け、知識を単に伝達するだけでなく、実践を通じて学びを深める重要性を説いています。

ジョン・デューイの生涯——変革の時代を生きた教育哲学者

ニューイングランドから哲学の道へ(1859-1894)

1859年、バーモント州バーリントンの中流家庭に生まれたデューイは、南北戦争と産業革命という激動の時代の中で成長しました。

バーモント大学で学び、ジョンズ・ホプキンス大学で博士号を取得。初期にはヘーゲル哲学の影響を受ける観念論者でしたが、ウィリアム・ジェームズやチャールズ・サンダース・パースの実用主義(プラグマティズム)に触れ、自らの「道具主義(インスツルメンタリズム)」を形成していきました。

シカゴ時代と実験学校(1894-1904)

1894年、シカゴ大学の哲学・教育学部長に就任したデューイは、従来の暗記中心の教育を打破するため、子どもの経験と興味を中心に据えた「デューイ実験学校」を設立しました。

この実験学校は、理論と実践の統合を目指す現場として、彼の著作『学校と社会』(1899年)にその思想的基盤を示し、教育改革運動の先駆けとなりました。

コロンビア大学時代と思想の成熟(1904-1939)

1904年からはコロンビア大学で教鞭を取り、デューイは『民主主義と教育』(1916年)、『経験と自然』(1925年)、『芸術としての経験』(1934年)などの主要著作を通じて、教育と民主主義の理念を深く掘り下げました。

また、進歩主義教育協会の設立にかかわり、教育改革運動の理論的支柱として、広く国際的な影響を及ぼす存在となりました。

晩年と世界的影響(1939-1952)

大学退職後もデューイは精力的に執筆と講演を続け、民主主義社会における教育の役割を世界各国で訴えました。

日本、中国、ソビエト連邦など、国際的な講演活動を展開し、彼の教育思想はグローバルに広がりました。1952年6月1日、92歳で没するまで、デューイは「公共知識人」として社会問題に積極的に発言し続けました。

ジョン・デューイの哲学——「五つの実験的知性」

1. プラグマティズム(実用主義)——思考は行動のための道具

デューイのプラグマティズム、すなわち「インスツルメンタリズム」は、思考や観念を単なる抽象ではなく、実際の問題解決のための有用な道具として捉えます。

例えば、工具箱の中から最適な道具を選んで使うように、状況に応じた柔軟な思考が求められます。現代のデザイン思考やアジャイル開発にも、この実践的な問題解決法が息づいています。

2. 経験による成長——教育の本質

『経験と教育』において、デューイは教育を「経験の絶えざる再構成」と定義し、子どもたちの直接的な体験を教育の出発点とすることの重要性を説きました。

これを川の流れに例えるなら、過去の経験が現在に絶えず流れ込み、未来へと繋がっていく自然なプロセスであるといえます。この考えは、学習への内発的動機づけを促し、個々の主体性を育む基盤となります。

3. 探究(inquiry)のプロセス——科学的思考法

『思考の方法』や『探究の論理』でデューイは、問題の認識から仮説の設定、検証、そして解決に至る一連の科学的プロセスを提唱しました。

これは、未知の地を探検するための地図と羅針盤のように、私たちが直面する問題に対する体系的なアプローチを提供します。今日のPBL(問題解決型学習)やSTEM教育の基盤となる考え方です。

4. 民主主義——生き方としての民主主義

『民主主義と教育』において、デューイは民主主義を単なる政治制度ではなく、すべての人が平等に参加し、相互作用する「生き方」として捉えました。

これは、個々の奏者が一つのオーケストラとして協調して演奏するように、社会の中で各自が自分の能力を活かしながら共に調和を生み出す過程を象徴しています。これにより、市民としての参加意識と社会的責任感が自然と育まれます。

5. 芸術としての経験——美的体験の統合

『芸術としての経験』において、デューイは芸術を日常の中にある美的体験として位置付けました。

たとえば、家族と共に料理を作り、その美味しさを共有する行為は、単なる日常行動を超えて、芸術的な体験となるのです。現代では、体験経済やウェルビーイングの考え方とも通じる、充実した生活の基盤となる思想です。

教育は生活そのもの

- Learning by Doing:料理をしながら分数を学ぶ日常の活動を学びに変える手法です。

- 問題解決型学習:地域のゴミ問題を調査し解決策を提案実社会の課題を題材に、自ら考える力を養います。

- 民主的共同体:学級会でルールを話し合う生徒同士が対等に議論し、協働の精神を育みます。

ジョン・デューイの主要著作が描く思想地図

| 著作 | テーマ | 現代的意義 |

|---|---|---|

| 『学校と社会』(1899) | 教育と社会の関係 | STEAM教育の思想的起源 |

| 『思考の方法』(1910) | 反省的思考のプロセス | クリティカルシンキングの基礎 |

| 『民主主義と教育』(1916) | 民主主義社会と教育 | 市民教育の基本理念 |

| 『哲学の再構築』(1920) | 哲学の実践的転回 | 応用哲学の先駆け |

| 『経験と自然』(1925) | 自然主義的形而上学 | 環境教育の哲学的基盤 |

| 『公衆とその諸問題』(1927) | 民主主義的公共性 | ソーシャルメディア時代の市民参加論 |

| 『確実性の探求』(1929) | 認識論の実践的転回 | 「ポスト真実」時代の認識論 |

| 『芸術としての経験』(1934) | 美的経験の哲学 | 日常の美学とデザイン思考 |

| 『経験と教育』(1938) | 進歩主義教育の再考 | アクティブラーニングの理論 |

| 『探究の論理』(1938) | 探究のプロセス | 問題解決型学習の方法論 |

ジョン・デューイの与える心理的影響——「成長する思考」の育成

1. 問題解決志向の思考

困難を単なる障害ではなく、創造的解決のためのチャンスとして捉える姿勢が育まれます。

「失敗」を学びの一部として受け入れることで、新たな知見が得られるのです。

2. 民主的性格の形成

協働や対話、相互尊重を重んじる人格が養われます。

これにより、多様性への寛容さと、社会的な調整力が向上し、民主主義の精神が育まれます。

3. 経験への開かれた態度

新たな体験への積極的関与が、終生学び続ける原動力となります。

内発的な動機づけにより、常に新しい知識や可能性への扉が開かれるのです。

ジョン・デューイは、20世紀を代表する教育哲学者であり、民主主義の生きた実践者として知られています。 彼の思想は、学校の教室だけでなく、社会全体を「学びの場」として捉える大胆な視点に満ちています。

本記事では、デューイの生涯から核心的思想、主要著作、現代への影響まで、初心者の方にも楽しく読んでいただけるよう、丁寧に解説します。 ぜひ最後までお付き合いください!

思想が与える現代社会への影響

教育制度改革

フィンランドの教育改革や日本の「総合的な学習の時間」は、 デューイ思想の影響を強く受けています。 子ども中心の学びが世界的に広まりました。

企業内教育

Googleの「20%ルール」(業務時間の20%を自主研究に充てる)は、 まさに「Learning by Doing」の現代的応用です。 社員の創造性を引き出す取り組みとして注目されています。

市民参加型社会

地域課題解決型のボランティア活動は、 デューイが提唱した「民主主義の実践」そのものです。 市民一人ひとりが社会をより良くする担い手となります。

ジョン・デューイを創造する12の質問

1. 最も感謝している経験と人物は?

「シカゴの実験学校で教師と生徒が共に学び合った日々。 妻アリスこそ、教育革命の真の推進者なりき。 彼女なき後も、その精神は我が著作に生き続けたり」

2. 未来について知りたいことは?

「テクノロジーが人間の協働を深化させるか、孤立を助長するか。 AI時代の教室が『デジタルアゴラ』となるか否か」

3. 最大の動機と弱点は?

「動機は民主的社会の実現。 弱点は急進性——実験学校閉鎖の如く、現実改革には忍耐が必要と学びたり」

4. 最も厳しい挑戦と教訓は?

「第一次大戦で平和主義を貫き非難されたこと。 教訓は『教育は戦争予防のワクチンなり』。 以降、国際理解教育に尽力せり」

5. 最大の悲しみと影響は?

「息子ゴードンの早世。 この悲劇が『子ども中心主義』を深化させ、 全ての生命の尊厳を説く原動力となれり」

6. 会いたい人物と学びたいことは?

「孔子に問わん——『仁』と民主主義は如何に融合し得るか? 東西の教育哲学の統合点を探らん」

7. 最大の欲望と行動は?

「教育を通じた社会変革。 その為に教師養成に尽力し、『考える市民』を育成せん」

8. 完璧な一日の過ごし方は?

「朝は生徒と畑を耕し、午後は哲学書を執筆。 夕暮れ時は市民集会で討論し、夜は家族と今日の学びを振り返る」

9. 自由を感じる瞬間は?

「教室で生徒の眼が輝き出す時。 無知の暗闇に理性の灯が点る刹那、教育の神髄を見る」

10. 若さ vs 体力、どちらを選ぶ?

「迷わず若き好奇心を選ぶ。 92歳の我が尚、新たな教育理論を構想せしが如く、精神は永遠に成長す」

11. 最も価値ある瞬間は?

「中国の田舎町で、農民たちが民主的討論を始めし時。 教育の力が国境を超えることを確信せり」

12. 真の友情とは?

「真理を求める協働者との対話。 ミードとの夜を徹した議論が、プラグマティズムを深化させし如く」

ジョン・デューイについて、気になった方は次の記事もおすすめです!