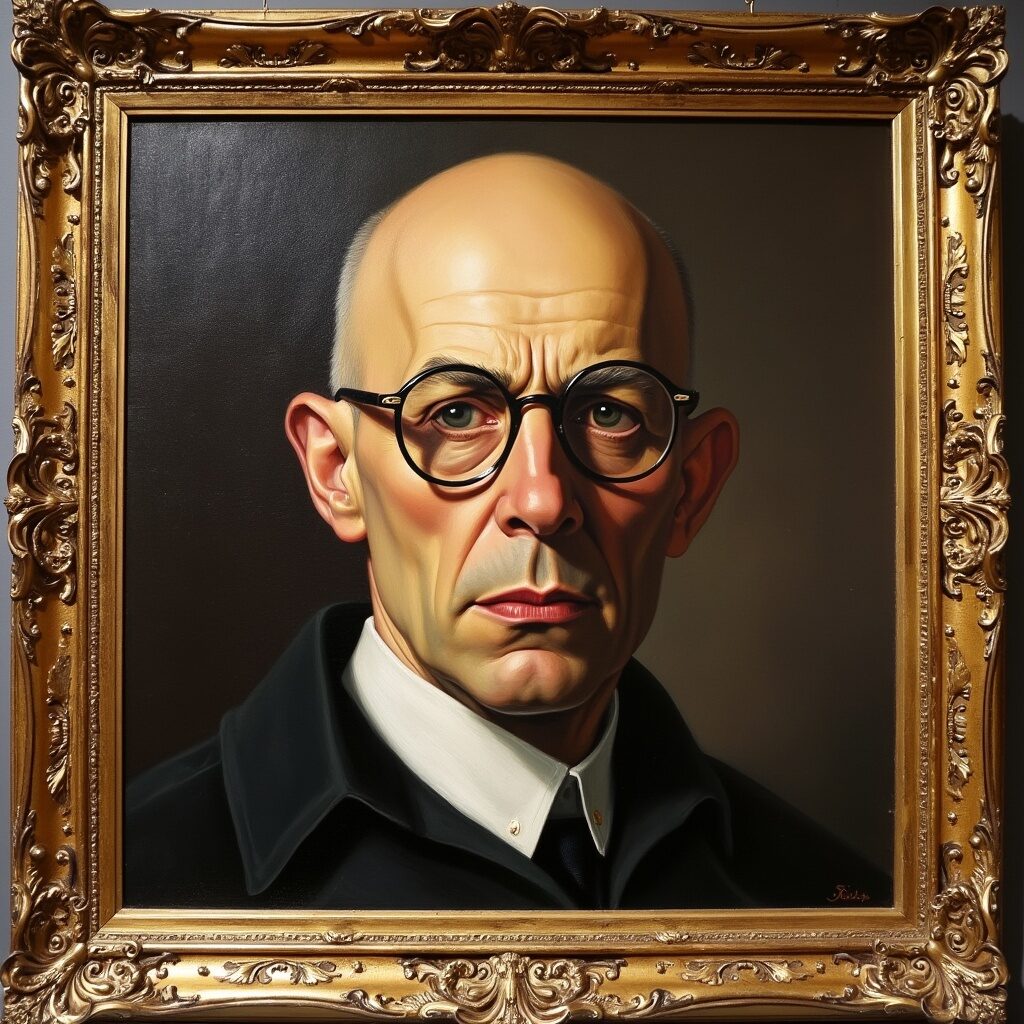

ミシェル・フーコーの思想:権力と知識の迷宮を解きほぐす

ミシェル・フーコー(1926-1984)は、20世紀を代表するフランスの哲学者であり、「権力」と「知識」の複雑な関係を暴き出すことで、社会の見えない構造を照らし出しました。彼の思想は、刑務所の設計図から学校教育に至るまで、一見中立に見える制度が実は人々を管理する装置であることを明らかにします。たとえば、学校の時間割を「見えない鎖」と例えるように、フーコーの分析は日常の当たり前を逆転させ、隠された支配のメカニズムを解剖します。

ミシェル・フーコーの哲学:権力の多様な顔

1. 権力/知の共犯関係

「権力は知識を生み、知識は権力を強化する」――フーコーが示した基本命題です。

たとえば教師が「正しい知識」を教えることで、自らの権威を確立する構図がこれに当たります。

2. 規律訓練権力

18世紀に誕生した身体管理技術の系譜。

時間割、監視システム、正常化判断などを通じて、人々を「正常」に保つ装置として機能します。

現代では企業の勤怠管理システムや学校の評価制度がこの力の典型例。

私たちは日常的に規律を内面化しているのです。

3. 生権力(ビオパワー)

国家や社会が人口の「生」を管理する技術。

衛生政策、出生率調整、人種改良など、生命そのものが統治の対象となります。

まるで庭師が植物を管理するように、人間の成長や健康までもが計画・統制されるのです。

自由の幻想を抱かせつつ、深い拘束を生む構造です。

思想の核心:権力の変容と知識の政治性

知の考古学から系譜学へ

フーコーは1960年代、「知の考古学」という手法で、各時代において「真理」がどのように構築されたかを、まるで地層を掘り進むかのように分析しました。例えば、ルネサンス期の医学書を通して、当時の「狂気」の概念が現代の精神医学とは全く異なる論理で形成されていたことを示しました。この作業は、博物館の展示を再構成するキュレーターのように、過去の知識をその時代の文脈で再発見する試みです [1].

1980年代には「系譜学」へと発展させ、権力が知識を生み出すプロセスを、植物の根系をたどるように追跡しました。この方法では、制度や習慣の起源に潜む力関係が暴かれ、例えば近代病院が「患者を治療する場」ではなく「身体を管理する装置」として誕生した事実が明らかにされます [4].

権力と知識の共犯関係

フーコーは、「知識は権力の道具である」と主張し、自然科学さえも植民地支配や人種差別の正当化に利用されてきた歴史を指摘します。地図製作技術が帝国主義の拡大を助けたように、知識は権力の網の目に巧妙に組み込まれており、教育制度すらも特定の価値観を強制する装置であると論じます。

主要著作が描く権力の劇場

『狂気の歴史』(1961)

この著作では、中世の「愚者の船」から近代精神病院への変遷を追い、合理性が非合理性を排除する過程を暴き出します。祭りで騒ぐ道化がかつては芸術家とみなされた時代から、狂気が「治療対象」として位置づけられる転換点を、劇場の照明が変わるかのように描いています [1].

『監獄の誕生』(1975)

フーコーは、ジェレミー・ベンサムが考案した「パノプティコン(全展望監視システム)」の概念を用いて、現代社会がいかにして「監視社会」と化しているかを論じます。看守塔から囚人を見下ろす構造は、現代のSNSの「いいね」機能にも通じる自己監視メカニズムの原型として示されています [4].

『性の歴史』(1976-1984)

本書では、キリスト教の告白制度から現代の性科学に至るまで、「性」に関する言説がどのように個人の管理技術として発展してきたかが解明されます。性教育の教科書が、農作物の栽培マニュアルのように人間の欲望を「管理可能」とみなす思考を批判する点に、フーコーは鋭い視点を投げかけています [5].

現代社会への照射

デジタル監視のパラドックス

スマートフォンの位置情報追跡は、フーコーの「生権力」概念を現代に再解釈したものです。便利さの裏で、我々は自らの行動データを企業や国家に提供し、見えない管理システムの中で生きています。このシステムは、刑務所の監視塔よりも巧妙に機能しており、「自由な選択」という幻想のもとで自己管理を強いるものです [4].

教育現場の規律訓練

学校の時間割、試験制度、服装規定は、18世紀工場の労働管理から発展した「規律権力」の典型例です。整然と並べられた教室や、オンライン授業でのカメラ強制起動など、現代における新たな管理技術が、古典的な規律権力の延長として機能しています [5].

医療制度の権力構造

コロナ禍におけるワクチン接種証明書の導入は、「生政治」の現代的現れです。国家が個人の身体に直接介入し、「安全な市民」を選別するシステムは、公衆衛生の名の下で新たな差別を生み出すリスクを孕んでいます [4].

批判と思想的遺産

フーコーの権力分析は、その鋭い洞察にもかかわらず、「解放の視点が欠如している」との批判も受けました。しかし、彼は晩年に「自己のケア」という概念を提唱し、個人が権力に抵抗するための実践として自己修養の重要性を示しました。現代のマインドフルネス運動は、フーコーの思想が大衆化した一形態とも言えるでしょう [2].

総括:思考のレンズとしてのフーコー

フーコーの思想は、社会を分析するための特別な顕微鏡のようなものです。学校教育を「人材育成装置」と見なし、SNSの「いいね」を「デジタル監視」と捉える視点は、現代のあらゆる制度を再考させるきっかけとなります。彼の問いは――「私たちが『当然』と思っている秩序は、本当に自然なものか?」――というものであり、その問いを通して、職場の評価制度から家族関係に至るまで、日常のあらゆる場面で「見えない権力」を探求する重要性を訴えています。フーコーのメガネを通して見る世界は、全く新しい相貌を現すのです。

ミシェル・フーコーについては理解することができましたか?

もっと深く学びたい方は下記の本を読んでみるのはいかがでしょうか?

過去の人の知恵を今に活かせるかはあなた次第。

※この記事は下記を参考に書いています。

[1] フーコー – Wikipedia

[2] 知の考古学・系譜学 – Repre

[3] フーコーの権力分析 – Philosophica Journey

[4] フーコー – Stanford Encyclopedia of Philosophy

[5] 『監獄の誕生』関連 – 岩波書店

[6] 医療制度と権力 – 立命館大学

ミシェル・フーコーを創造する12の質問

「最も感謝するエピソードと人物は?」

「リールの精神病院で過ごした夜明けの沈黙。彼等の沈黙が『理性の暴力』を教えし。看護師ジャンヌなきならば、鉄格子の向こうの真実を見逃せしならん。」

「未来について知りたいことは?」

「人類が『管理からの自由』をいかに創造するか。されど未来より今、汝が監視の網目を編み直すことを望む。」

「最大の動機と弱点は?」

「動機は『自明を疑え』との衝動。弱点はその過激さ故に、時に建設的な代案を提示せず。」

「最も厳しい挑戦と教訓は?」

「『言葉と物』発表後の『人間の死』宣言への批判。教訓は『破壊より再構築——廃墟に新たな種を蒔け』。」

「最大の悲しみと影響は?」

「恋人ダニエルをエイズで失いしこと。この喪失が『生の管理』への批判を深化させし。」

「会いたい物語の人物は?」

「カフカの『掟の門前』の田舎者。彼の無限延期される欲望が権力の本質を物語らん。」

「最大の欲望と行動は?」

「あらゆる檻を可視化せん。そのため歴史を掘り起こし、現代を解剖し、未来の牢獄を予見す。」

「完璧な一日の過ごし方は?」

「朝はバスティーユ牢獄跡を散策し、午前は図書館で禁書を漁る。午後は学生と監視カメラの政治学を論じ、夜はサド侯爵の手稿を耽読す。」

「心が自由になる瞬間は?」

「史料の行間から忽然と権力のメカニズムが露わになる時。あたかも暗号が解読される快感。」

「若い心か体力か?」

「心を選ぶ。老いてなお『知の冒険』続く限り、肉体の衰えなど風の如し。」

「最も価値ある瞬間は?」

「サンフランシスコのゲイコミュニティで『性の自治』を見いだしし時。抵抗の可能性を確信せり。」

「真の友情とは?」

「互いの思考を危険に晒す砥石の関係。ドゥルーズとの激論こそ、我が思想の錬金術なり。」

興味がある方はこちらの記事もおすすめです。