モーリス・メルロ=ポンティの生涯と時代背景

モーリス・メルロ=ポンティは、私たちが日常的に感じる身体の感覚を通して世界を再発見する、非常に魅力的な哲学者です。

彼の思想は、身体と心、そして私たちの体験がいかに深く結びついているかを示しており、知識に疎い方でもその豊かな表現に魅了されることでしょう。

モーリス・メルロ=ポンティは1908年3月14日、フランスの港町ロシュフォール=シュル=メールに生まれました。

幼少期に父を失い、母と兄に育てられた彼は、カトリック教育の中で人間性と理性の両面を磨いていきました。

1926年、パリの名門高等師範学校に入学し、サルトルやド・ボーヴォワール、レヴィ=ストロースと出会い、彼らとの交流が後の思想に大きな刺激を与えました。

また、第一次世界大戦後の激動の時代背景と、全体主義の台頭は、彼の思想の原点に深い影響を与えています。

「身体性の哲学」の誕生

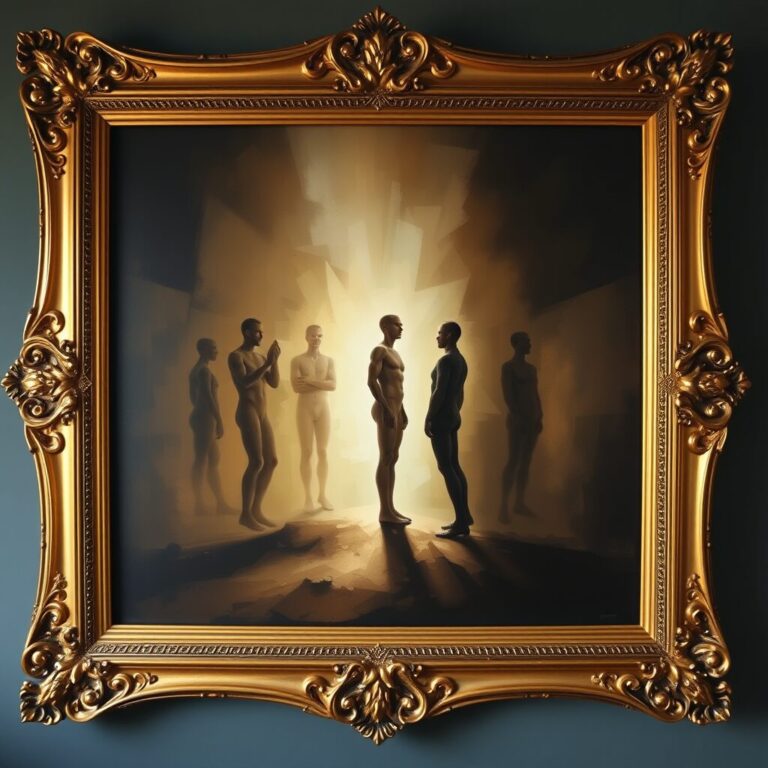

メルロ=ポンティは、従来の心と身体を分断する考え方に挑戦し、「私は私の身体である」と宣言しました。

彼の視点では、身体は単なる物質的対象でもなく、純粋な意識でもなく、両方の側面を持つ魅力的な存在なのです。

例えば、右手が左手に触れるとき、右手は触れる主体でありながら、左手によって触れられる客体でもあります。

この具体例を通じ、誰もが体験できる感覚に根ざした哲学として、多くの人々が共感できる内容となっています。

現象学的アプローチと独自の視点

メルロ=ポンティはフッサールの伝統を受け継ぎながらも、従来の抽象的な意識論ではなく「生きられた身体」(corps vécu)を中心に据える革新的なアプローチを展開しました。

この視点は、物事を単に理論的に分析するのではなく、日常生活で感じる実感を重視することで、誰にでも分かりやすく哲学の魅力を伝えています。

たとえば、目の前にある赤いリンゴを単なる色の集まりとしてではなく、「座るためのもの」という意味を含んだ全体として捉えるような知覚の在り方は、難しい概念をより身近に感じさせる工夫がなされています。

こうした考え方は、私たちが世界をどのように理解し、経験するのかを新たに問い直す重要な鍵となっています。

『行動の構造』と『知覚の現象学』

1942年に発表された『行動の構造』は、メルロ=ポンティの初期の主要著作として、生物学や心理学、ゲシュタルト心理学の知見を取り入れて行動現象を新たな視点で解明しました。

従来の還元主義的な刺激-反応モデルに対し、全体性の中で意味が生まれるという彼のアプローチは、読む人に新鮮な驚きを与えます。

続く1945年の『知覚の現象学』では、知覚そのものを単なる受動的な感覚ではなく、身体を通じた能動的な世界との交流と位置づけ、科学的客観主義に疑問を投げかけました。

これにより、私たちが世界をどう体験し、意味づけるかという根本的な問いがより身近で魅力的なものとなっています。

身体論と知覚・存在の関係

メルロ=ポンティの思想の中心は、身体と知覚が不可分なものであるという考えです。

身体は単なる物質ではなく、世界との交流の媒介であり、私たちが世界を体験する根源そのものです。

彼は、私たちが物事を知覚する際に、あらかじめ意味づけられた全体として受け入れていることを指摘し、抽象的な意識よりも「生きられた経験」を重視する点が魅力です。

このような考えは、難解に感じられる哲学を、より感覚的で楽しみやすいものへと昇華させています。

デカルト二元論批判と存在論の新展開

メルロ=ポンティは、デカルトの「我思う、ゆえに我あり」という命題に対し、身体を通じた世界との交流こそが本質であると説きます。

彼は、デカルト的主体が自身の誕生や歴史的背景を忘却していると批判し、より具体的な存在としての人間像を提示しました。

主体は常に限られた視野で世界を捉えており、全体を完全に把握することは不可能であるという彼の洞察は、誰にでも理解しやすい形で現代の諸問題に光を当てています。

こうした考えは、私たちが自分自身をどう位置づけ、他者とどのように関わるかを考える上で大変示唆に富んでいます。

時間性の概念と存在のダイナミズム

『知覚の現象学』の最終章で論じられる時間性は、主観性そのものと密接に関連し、過去と未来が常に現在に共存するダイナミックな現実を示しています。

この「脱自(ek-stase)」という概念は、自己の枠を超え、時の流れの中で自分を再発見するプロセスとして、多くの読者に新たな視点を提供します。

時間は静的なものではなく、生き生きとした現在の中に常に過去と未来が織り交ぜられており、私たちが存在するその瞬間が非常に貴重であることを教えてくれます。

この視点は、日々の生活の中で「今」を大切にすることの重要性を、哲学的かつ感覚的に訴えかけます。

政治思想、芸術論、そして言語への挑戦

メルロ=ポンティは、第二次世界大戦後の政治的動向や、芸術、そして言語に対する深い関心をも示しました。

彼の著作『ヒューマニズムとテロル』や『弁証法の冒険』は、政治的・社会的状況への洞察を豊かに表現し、現代においても多くの示唆を与えています。

また、セザンヌの絵画に見られる芸術的感性や、言語が持つ身体的側面の探究は、彼の思想の多面性を際立たせ、難解な哲学を誰もが楽しみながら学べるものに変えています。

こうしたアプローチは、専門知識がなくともその奥深さに触れられる、魅力あふれる哲学的冒険と言えるでしょう。

晩年の思想と倫理学的視座

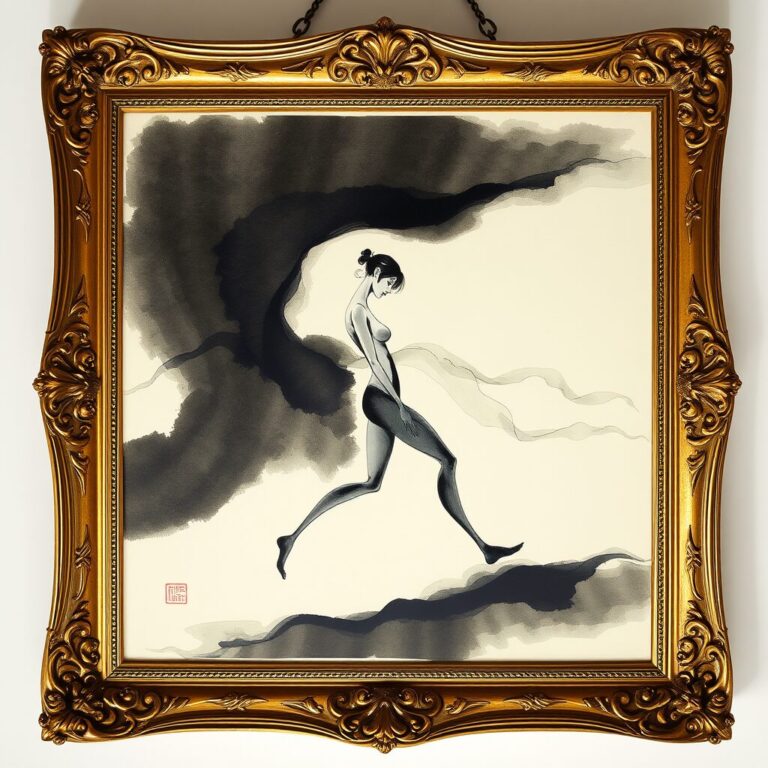

晩年の著作『見えるものと見えないもの』では、肉(chair)という新たな概念を通じて、主観と客観、存在と無の狭間にある根源的な次元を探求しました。

この未完の試みは、彼が常に問い続けた「本当の存在」とは何かというテーマに深い余韻を残しています。

倫理学においても、メルロ=ポンティは固定された規則や普遍的な正しさに依存することなく、状況ごとに変化する道徳的判断の難しさを鋭く描き出しました。

この視点は、日常の小さな決断にも新たな意味を見出し、読者に自らの価値観を問い直す機会を提供します。

現代哲学への影響とその遺産

メルロ=ポンティの思想は、認知科学、フェミニズム、現象学的精神医学など、さまざまな分野に革命的な影響を及ぼしました。

彼の身体性の強調は、従来の抽象的な理論を超え、実際の生きた経験に根ざした新たな哲学の扉を開いたのです。

その思想は、今日の学問や文化の中で、私たちが何者であるか、どのように世界と関わるかを問い直す貴重な指針として輝き続けています。

メルロ=ポンティの遺産は、難解と思われがちな哲学を誰でも楽しみながら学べる普遍的な知の冒険へと変貌させる力を持っています。

主要著作と思想の発展

『行動の構造』(1942年)

デビュー作『行動の構造』では、人間の行動を生理学的・心理学的側面から詳細に分析しました。

行動は単なる刺激と反応の連続ではなく、全体としての「ゲシュタルト」として捉えるべきだという新たな視点が示されています。

『知覚の現象学』(1945年)

メルロ=ポンティの主著『知覚の現象学』は、私たちが身体を通してどのように世界と関わるかを徹底的に探求した作品です。

理論に先立つ生きた体験を重視するそのアプローチは、誰でも直感的に理解できる温かみを持っています。

『ヒューマニズムとテロル』(1947年)

この著作では、政治哲学の視点から暴力と解放の関係を探求し、マルクス主義やスターリニズムへの批判を展開しました。

歴史の複雑な文脈の中で暴力の意味を問い直す、その深い洞察は現代にも多大な示唆を与えています。

『意味と無意味』(1948年)

『意味と無意味』では、芸術や政治、哲学における意味の問題を幅広く探究。

セザンヌの絵画論を例に、視覚と知覚を通じた世界との生きた交わりが、美しく表現されています。

『弁証法の冒険』(1955年)

『弁証法の冒険』では、政治的立場の転換を背景に、相反する概念間の緊張から新たな思考の可能性を探求しています。

この著作は、単なる概念の統合を超え、常に変化する「間」の中にこそ創造性が宿ることを示しています。

『眼と精神』(1961年)

最後の完成著作『眼と精神』では、視覚芸術と知覚の関係を深く考察。

画家の視線を通じて、見えるものと見えないものが交わる神秘的な世界が鮮やかに描かれています。

『見えるものと見えないもの』

未完の著作ながらも、ここで導入された「肉」という概念は、主体と客体、精神と物質の境界を超える試みとして評価されています。

この挑戦的な表現は、世界の根源的な織物を新たな視点で捉える鍵となりました。

まとめ:世界と交わる身体の哲学

メルロ=ポンティの思想は、抽象的な理論にとどまらず、私たちが日々感じる身体の感覚を通じて世界を再認識するための新たな視点を提供します。

彼の「身体を通して世界と出会う」という考えは、現代においても多くの人々に深い感動と示唆を与えてくれるでしょう。

メルロ=ポンティについて想像する12の人生の問い

1.「あなたが今までに経験したことで、最も感謝しているエピソードは何ですか?その背後にいる人物は誰ですか?」

「私が最も感謝しているのは、エコール・ノルマル・シュペリウールでフッサールの現象学と出会ったことです。

この出会いが、私にとって哲学の新たな扉を開くきっかけとなり、同時に自らの身体と知覚の限界を乗り越える旅の始まりとなりました。」

2.「あなたの物語を進むにあたり、未来について一つだけ知ることができるとしたら、何を知りたいですか?」

「私が知りたいのは、人間が技術の進展とともに、身体性の意味をどのように再定義し、発展させるかです。

現代のバーチャル体験の中で、私たちの『生きられた身体』がどのように変容するのか、その未来像を知ることに大きな興味を抱いています。」

3.「あなたを動かす最大の動機と、その際に直面することがある弱点は何ですか?」

「私を突き動かすのは、世界との生きた交流を哲学的に解明したいという情熱です。

しかし、言語の限界という難題に常に直面しており、無限の生きた経験を言葉に完全に表現するのは容易ではありません。」

4.「あなたが経験した、最も厳しい挑戦は何でしたか?その経験はあなたにどのような教訓を与えましたか?」

「最も厳しい挑戦は、第二次世界大戦に従軍した経験です。

戦場での身体的・精神的な極限状態は、私に人間の脆弱性と同時に内なる強さを教えてくれました。」

5.「あなたが経験した最大の悲しみは何で、それはあなたにどのような影響を与えましたか?」

「最大の悲しみは、サルトルとの友情の破綻です。

政治的見解の相違から生じたこの別れは、私に思想の多様性とその対立から学ぶ貴重な教訓を与えてくれました。」

6.「あなたが物語の中で出会うことができるなら、どんなキャラクターに会いたいですか?その人物はあなたに何を教えることができますか?」

「私が会いたいのは、セザンヌです。

彼の絵画に現れる、見る者の先入観を超えた新たな知覚の世界は、言葉を超える芸術的体験として大きな学びを与えてくれるでしょう。」

7.「あなたの心を動かす最大の欲望は何ですか、そしてその欲望を実現するためにどのような行動をとりますか?」

「私の最大の欲望は、思考と存在、身体と世界が交差する根源的な次元を解明することです。

このために、日々の生きた経験を深く記述し、科学、芸術、文学の知見を統合する探究の道を歩んでいます。」

8.「あなたにとっての完璧な一日はどのようなものですか?その日に起こることを詳細に教えてください。」

「完璧な一日は、朝の清々しい空気の中で目覚め、自然の美しさに心を奪われることから始まります。

午前中は静かな散歩で身体を目覚めさせ、コレージュ・ド・フランスでの講義準備に没頭し、午後は美術館で芸術作品と出会い、夕方には友人たちと心温まる対話を楽しむ、そんな一日です。」

9.「あなたが最も心を開放し、自由を感じる瞬間はどのような時ですか?」

「最も自由を感じるのは、何気なく見上げた空の青さや、見慣れた風景が新たな表情を見せる瞬間です。

その瞬間、固定された認識の枠が溶け、世界との原初的な交流が感じられるのです。」

10.「もしあなたが選べるとしたら、永遠に若々しい心を持つことと、決して衰えない体力のどちらを選びますか?」

「私は迷わず、永遠に若々しい心を選びます。

体力は後からついてくるものですが、常に新鮮な驚きと好奇心を持ち続ける心こそが、真の創造力の源だと信じています。」

11.「これまでの人生で、あなたが最も価値を見出してきた瞬間は何ですか?また、それはあなたにどのような意味を持ちますか?」

「私が最も価値を感じたのは、『知覚の現象学』を執筆していたあの熱い時期です。

この経験は、単なる学術的作業を超え、自身の存在と世界との関わりを深く掘り下げる、人生の大転換点となりました。」

12.「あなたにとっての真の友情とはどのようなものですか?また、あなたの人生において友情が果たす役割は何ですか?」

「真の友情とは、互いの思想と存在を尊重しながら、深い対話を通じて互いの内面を豊かにする絆です。

サルトルとの交流は、時に意見の衝突を伴いましたが、そのすべてが私の哲学的成長に不可欠な刺激となりました。」

『メルロ=ポンティ』を理解することはできましたか?

学んだ知識はさらに深めることであなた自身の軸になるかもしれません。