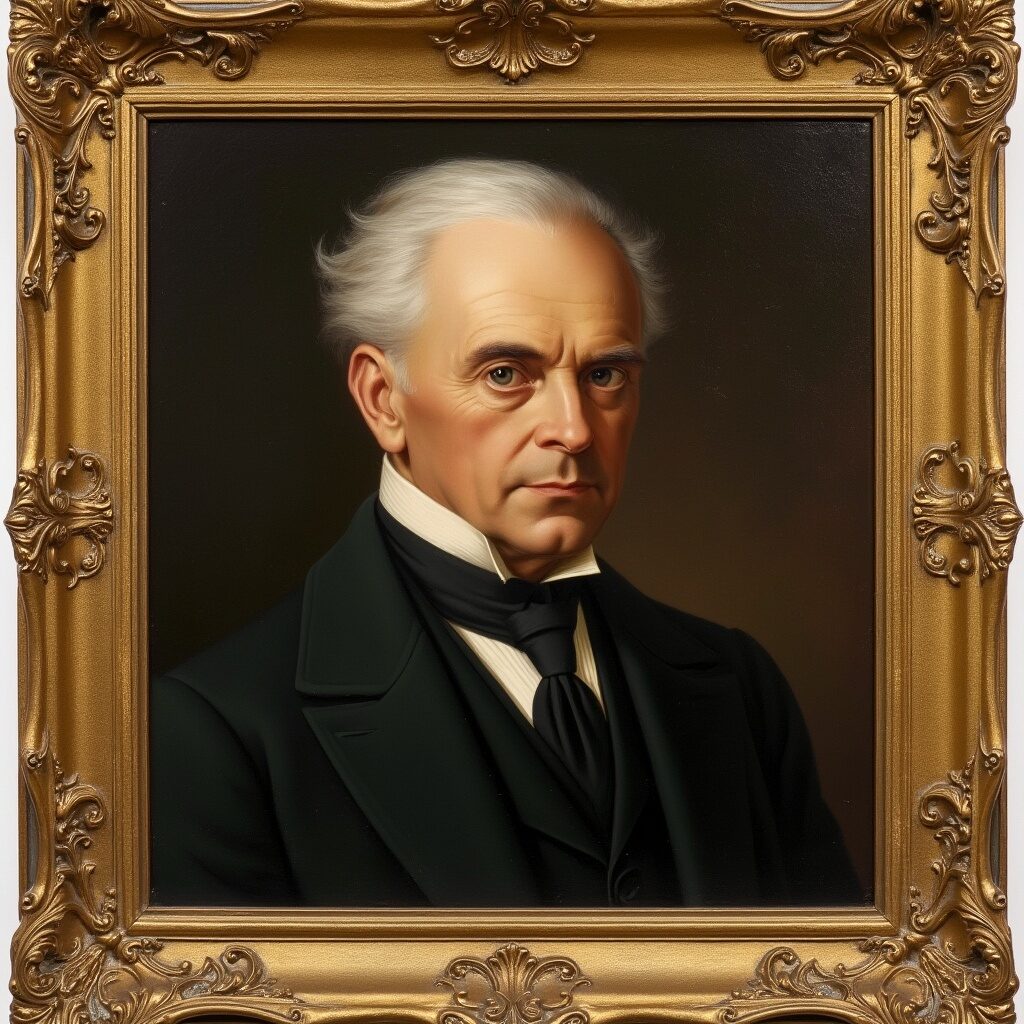

カール・ヤスパースは、20世紀を代表するドイツの哲学者・精神医学者であり、存在の明晰化の灯台として、実存的状況を照らし出すとともに、交わりを通じて真の自己への道を示しました。

彼の思想は、科学的認識の限界を示しながらも、個々人が他者と深く交わることで自己を超えていく可能性を探求するものです。

生涯——精神医学から哲学への深い旅

精神医学から哲学へ(1883-1921)

1883年、ドイツ北部の海港都市オルデンブルクに法律家の家庭で生まれたヤスパースは、幼少期から慢性の気管支拡張症と闘いながら育ち、その苦悩が後の「限界状況」への思想に大きな影響を与えました。

ハイデルベルク大学で医学を学び、1908年に精神医学者としてキャリアを開始。1913年に『精神病理学総論』を出版し、精神医学と哲学を架け橋する革新的な業績を打ち立てました。

哲学への転身と実存思想の確立(1921-1937)

1921年、ヤスパースはハイデルベルク大学哲学部教授に就任し、精神医学から哲学への転身を果たしました。

1932年刊行の『哲学』三巻では、実存的交わりと限界状況を探求し、キルケゴールやニーチェといった先駆者の思想を継承・発展させました。科学的世界像の限界を指摘しつつ、超越への開かれた可能性を模索しました。

ナチス時代の抵抗と亡命(1937-1948)

1937年、ユダヤ人の妻ゲルトルートとの結婚を理由にナチス政権から大学教授職を剥奪されたヤスパースは、限界状況の中で哲学的思索を一層深めました。

その後、『真理について』(1947年)を執筆し、1948年にはスイスのバーゼル大学に招かれて亡命先で教鞭をとるなど、戦後ドイツの知的再建に貢献しました。

普遍史と理性の時代(1948-1969)

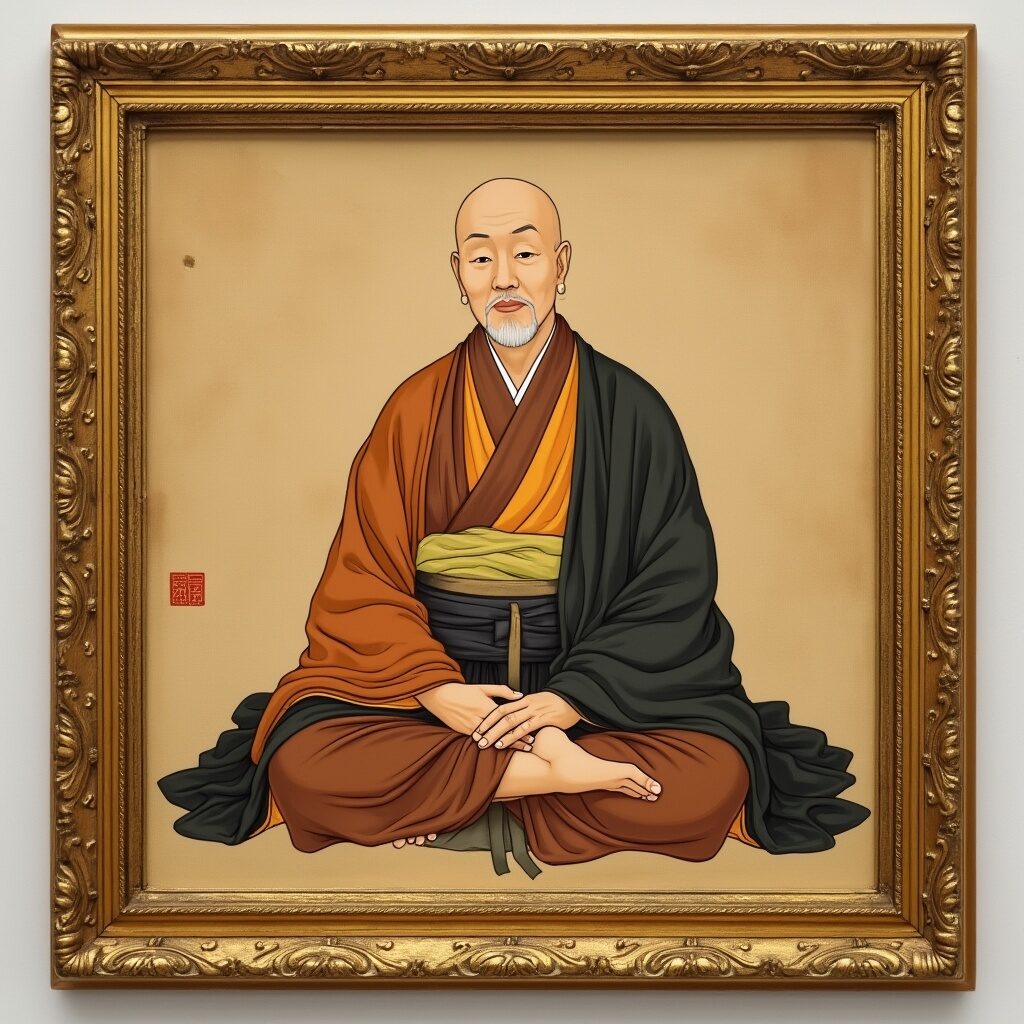

晩年のヤスパースは、『歴史の起源と目標』(1949年)において「枢軸時代」の概念を提唱し、世界史の精神的基盤を明らかにしました。

また、『原子爆弾と人類の未来』(1958年)や『啓示に面しての哲学的信仰』(1962年)では、核時代の倫理や宗教と哲学の関係を深く探求し、1969年2月26日にスイスのバーゼルで生涯を閉じました。

思想の核心——「四つの実存哲学の柱」

1. 実存の明晰化——科学では捉えられない存在

ヤスパースは実存(Existenz)を、客観的に測定・認識できない人間の本来的自己として描きました。

実存は常に生成の過程にあり、選択と決断を通じて自己が形成される、絶え間ない自己創造のプロセスです。

比喩: 海中の光——科学の光が海面を照らすように、実存の深みは通常の認識を超えたところに存在する。

現代例: AIでは模倣できない「人間らしさ」―決断と責任に基づく領域。

2. 限界状況——実存への目覚め

ヤスパースは、死、苦悩、罪責、闘争などの「限界状況」(Grenzsituation)に直面したときに、人間は普段の殻を破り、本来の自己へと目覚めると説きました。

この経験が、個人の実存を深化させる契機となります。

比喩: 嵐の中の船——平穏な時には気づかなかった船の強度と弱点が、嵐の中で明らかになる。

心理的効果: 現代人のレジリエンス向上―危機を成長の機会と捉える視点。

3. 実存的交わり——他者との本来的関係

ヤスパースは、真の自己実現は孤立によっては達成できず、他者との「実存的交わり」(existentielle Kommunikation)を通じてのみ可能であると説きました。

深い対話や交わりは、自己理解を深めるための不可欠な要素です。

具体例: 深い友情や愛―相手の自由を尊重しつつ互いの成長を促す関係。

現代適用: デジタル時代における「本当の繋がり」への再評価。

4. 包括者と超越——存在の全体性

ヤスパースは、科学的分析が及ばない「包括者」(das Umgreifende)の概念を提唱し、宗教的経験に近い超越的な次元を哲学的に探求しました。

この視点は、個々の存在を超えた全体性への接近を意味します。

比喩: 地平線——常に近づこうとしても到達できないが、進むべき方向を示す存在。

現代照射: スピリチュアルだが宗教的ではない現代人の精神的探求。

主要著作の思想的展開

『精神病理学総論』(1913)

この著作では、ヤスパースは臨床経験に基づき、人間理解の新たな方法論を提唱しました。患者の主観的体験を共感的に理解する姿勢は、現代の傾聴カウンセリングの理論的基盤ともなっています。統合失調症患者の妄想を、別の現実認識として捉えるアプローチがその一例です.

『哲学』(1932)

『哲学』において、ヤスパースは限界状況を実存の目覚めの契機と位置づけ、逆境が人間を変容させる可能性を説きます。例えば、経済危機で倒産した経営者が逆境を乗り越え、社会起業家へと変貌するプロセスが描かれています。

『歴史の起源と目標』(1949)

この著作では、紀元前500年頃に孔子、釈迦、ソクラテスが同時発生した現象を分析し、人類が普遍的な問いを共有している「精神の星座」として歴史を再解釈します。これは、グローバル倫理の可能性を示唆するものです。

現代社会への照射例

終末期医療の倫理

ヤスパースの「死との対話」理論は、尊厳死や緩和ケアの現場で応用されています。大阪大学病院のACP(アドバンス・ケア・プランニング)では、患者が限界状況を通じて自己決定力を回復するプロセスが重視されています。

AI時代の人間性

自動化が進む現代、職場で「人間らしさとは何か」が問われる中、ヤスパースの実存概念は再評価されています。ドイツの自動車工場では、ロボット導入により生まれた余剰時間を、哲学的対話の場として活用する試みが進んでいます。

多文化共生社会

『歴史の起源と目標』で展開されたヤスパースの歴史観は、宗教対立を超えた対話モデルを提供します。UNESCOの文明間対話プログラムでは、ヤスパースの思想を基にイスラム圏と西洋の教育交流が推進されています。

批判と思想的遺産

ヤスパースは「観念的過ぎる」と批判されることもありましたが、彼自身はナチス抵抗運動への実践的な関与を通じ、その理念を体現しました。また、現代のLGBTQ+権利運動が「自己の真実を生きる」ことを求める姿勢は、彼の実存哲学に通じるものがあります。

総括:絶望を希望に変える哲学

カール・ヤスパースの思想は、現代人がAI、気候変動、パンデミックといった新たな「限界状況」と向き合うための羅針盤です。SNSの誹謗中傷に苦しむ若者が、その体験を自己成長の糧とするプロセスや、企業が倒産危機をイノベーションの契機と捉える視点―これらすべては「絶望の深淵からこそ、人間は飛躍する」という彼のメッセージの反映です。実存哲学は、絶え間ない自己変容の旅であり、限界を乗り越えることで真の自由と可能性が開かれるのです。

ヤスパースについては理解することができましたか?

もっと深く学びたい方は下記の本を読んでみるのはいかがでしょうか?

過去の人の知恵を今に活かせるかはあなた次第。

[1] 京都大学リポジトリ – ヤスパース研究資料

[2] Wikipedia – 限界状況

[3] Abe Axis – ヤスパースの家系と思想

[4] Booklog – ヤスパース著作

[5] JSPN – ヤスパースに関する最新研究

ヤスパースの精神をしる12の質問

Q1. 最も感謝しているエピソードと人物は?

「1910年、重い病に苦しむ私に、ゲルトルート・マイヤーが寄り添い、その温かな交わりが実存的覚醒の原点となった。彼女は単なる伴侶以上に、私の思想における『交わり』そのものを体現していた。」

Q2. 未来について知りたいことは?

「人類が『包括的理性』を実現し、技術と分断を超えた普遍的な対話の場を構築できるかどうか。未来は予知すべきものではなく、実存的責任をもって形成すべきものだ。」

Q3. 最大の動機と弱点は?

「私を駆り立てるのは、『明晰化への意志』である。しかし、あまりに明晰さを追求するあまり、言葉では捉えきれない存在の神秘を見失う危険がある。これが私の動機であり、同時に弱点でもある。」

Q4. 最も厳しい挑戦と教訓は?

「1937年、ナチス政権により大学教授職を剥奪されたあの苦悩。学問的共同体から切り離される中で、自由な思索こそが真の哲学であることを痛感した。」

Q5. 最大の悲しみと影響は?

「ナチズムによるドイツ精神の破壊と、暴力により失われた知の伝統を目の当たりにした悲しみ。それが『責任ある市民性』と『警戒的理性』の必要性を私に悟らせた。」

Q6. 会いたいキャラクターと学びは?

「ソクラテスに会い、彼の『問いかけ』の技法と不知の自覚を、実存的交わりの文脈で学びたい。彼の対話は、私の包括者の概念に新たな光をもたらすだろう。」

Q7. 最大の欲望と行動は?

「真の交わりの可能性を広げ、異なる文化や思想が内面から溶け合う世界を実現することだ。日々、講義と著作を通じて、聴くことの重要性を説き、対話を実践している。」

Q8. 完璧な一日とは?

「早朝、バーゼルの窓からライン河を眺めながら瞑想する。午前中はカントとキルケゴールの原典に没頭し、昼は親しい友との対話で実存の深淵を探求する。夕方は妻と散歩し、夜はバッハの旋律に耳を傾けながら、翌日の講義の準備をする―これが私にとっての完璧な一日だ。」

Q9. 自由を感じる瞬間は?

「限界状況の中で、自己の内なる声に従って決断する瞬間だ。すべての外的基準が崩れ去り、真の自由が現れるとき、実存的な覚醒を感じる。」

Q10. 若い心か体力か?

「迷わず若い心を選ぶ。体力は時の流れに委ねるしかないが、心の若さは常に新たな問いと内省を生む源泉である。」

Q11. 最も価値ある瞬間は?

「1932年、『哲学』三巻を完成させた時だ。精神医学と哲学の狭間で培った実存的洞察が結実し、私の思索の核心が明瞭になった瞬間である。」

Q12. 真の友情とは?

「真の友情とは、他者の可能的実存を尊重し、互いに深い対話を交わす関係である。私の思想において、友情は自己を超えた交わりの具体的形態として、知の深化をもたらす。」